(Bolivia es mi país preferido, un país donde a menudo aparecen y desaparecen caminos.)

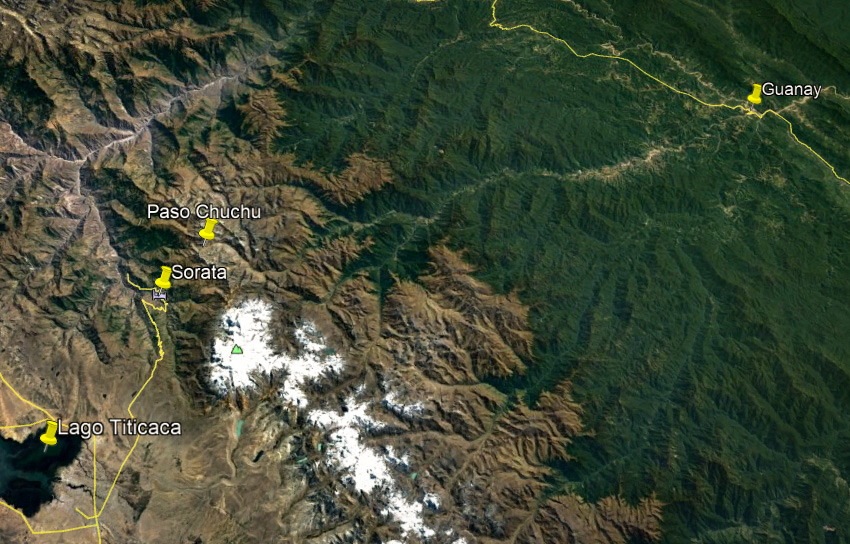

Desde Sorata decidimos seguir hacia el noreste caminando por las montañas. Queríamos bajar hacia la selva descendiendo por el valle del río Tipuani. Sabíamos que por ahí había un camino precolombino, el llamado Camino del Oro, un sendero de piedra que construyeron los incas para transportar el oro que extraían de las tierras bajas de la Cordillera Real. Nosotros queríamos usarlo para llegar al pueblo de Guanay, desde ahí ya tendríamos camino de tierra hacia Caranavi. Y salimos pensando que lo haríamos en no más de cuatro días. Llevábamos agua para dos días y comida para cuatro o cinco. Lo que no sabíamos era que el Camino del Oro ya no existe.

Las mochilas pesaban más de veinte kilos, como siempre que llevamos comida. Eso enlentece mucho la marcha. Pero aun éramos optimistas con los tiempos porque habíamos conseguido una vieja camioneta 4×4 que podía ayudarnos con el primer tramo. El transporte iba hasta Yani, un pequeño pueblo minero que sobrevive en la cordillera. Podía dejarnos en las alturas del paso Chuchu, entre los picos de las montañas cerca de las nacientes del río Tipuani. Eso nos ahorraba una larga subida desde los 2700 hasta los 4700 metros sobre el nivel del mar. De no ser por la camioneta, a esa altura y con nuestras mochilas pesadas, nos habría llevado por lo menos unos dos días trepar la cordillera, dos jornadas extenuantes, un inconveniente cansancio físico y mental que podía complicar el resto de la travesía.

Estaba nevando cuando bajamos en el paso Chuchu. Nos dejaron en una bifurcación de huellas: la camioneta seguiría hacia la izquierda y nosotros debíamos ir hacia la derecha. Caminamos bien abrigados por esa huella que nos habían dicho que nos llevaría hasta el pueblito de Ancoma. Suponíamos que a partir de ahí comenzaba el sendero incaico.

No esperábamos ver otro vehículo ese día, pero apareció otra camioneta. Le hicimos dedo y nos levantó. Viajamos muy cómodos sobre blandas bolsas de excrementos de burro. Nos llevó algunos kilómetros hasta un minúsculo terreno recién arado.

Ancoma nos pareció un pueblo fantasma, unas cincuenta casas sin gente. Solamente vimos a un anciano. Tenía un ojo blanco y masticaba la pasta verde negruzca de hojas trituradas. Casi no hablaba español, el anciano, pero nos marcó el camino dibujando con un palito en el suelo de tierra: en la primera bifurcación debíamos seguir hacia la izquierda. Al despedirnos me pidió coca. Le di una bolsa.

Mientras descendíamos comenzó a aparecer la vegetación. Primero pastos y arbustos y después árboles pequeños. El valle fue cerrándose y el río se llenó de cascadas.

La huella pasó por un caserío llamado Tushuaia y continuó hacia el norte. Nos detuvimos al atardecer, después de seis horas de trekking. Acampamos en una terraza de pasto junto a las ruinas de una casa de piedra. Me pareció ver truchas en el río pero, por la hora y el cansancio, no intenté pescarlas. Cenamos fideos con aceite, condimentos y unos ispi (charque de pescaditos) que habíamos comprado en Sorata para aportar algo de carne a nuestra limitada dieta de travesía.

En el segundo día de caminata nos resultó extraño seguir sin encontrar el camino incaico, la huella continuaba descendiendo. El río fue encajonándose y el valle se hizo cada vez más profundo y más verde. Por la tarde llegamos a un caserío llamado Somata. Entonces pudimos ver maquinaria pesada escarbando el río. De ahí en más las aguas del Tipuani pasaron de ser cascadas cristalinas a formar un torrente gris oscuro.

El siguiente poblado fue Ocara. Ahí una señora nos alquiló una habitación. Ella nos dio la mala noticia de que ya casi no quedaba nada del antiguo camino del oro. Los mineros han construido la nueva carretera a fuerza de pala mecánica y dinamita. Ahora pueden meter maquinaria pesada para escavar los sedimentos en busca de oro. Eso era lo que habíamos visto en Somata.

En el tercer día de caminata ya no quedó nada del frío de las altas montañas. Ahora subíamos y bajábamos por tierra polvorosa y caliente, a veces bajo el sol, a veces bajo los árboles de la selva. Lo más agradable de ese día fue encontrar una gran cantidad de frambuesas y zarzamoras todo a lo largo del camino, algo muy apreciado para mejorar la monotonía de nuestras comidas a base de hidratos de carbono.

Al atardecer llegamos a un río que nos pareció un poco complicado para cruzar. Tenía un puente improvisado con troncos, tablas y un cable. La situación nos dejó algo desconcertados y pensamos que lo mejor sería acampar y dejar las decisiones para el día siguiente. En eso estábamos cuando llegó otra camioneta con mineros. Ellos nos animaron a hacer equilibrio por los troncos.

Su campamento estaba a solo trescientos metros pasando el río. Ahí armamos la carpa, entre las improvisadas casitas de chapa al pie de una alta y agradable cascada atravesada por un caño. El caño recogía agua de la parte superior y la llevaba hasta una dínamo que alimentaba de energía eléctrica al campamento.

Los mineros son gente pobre que vive de la esperanza de convertirse en ricos con un golpe de suerte. O al menos esa fue la idea inicial de algunos y ahora es simplemente una forma de vida. Trabajan en pozos de 20, 40, 60, 80 metros de profundidad bajo el río, con empalizadas que sostienen las paredes y bombas que evitan que se llenen de agua. Y luego las enfermedades pulmonares por el polvo de la excavación y los accidentes por los derrumbes.

Los mineros nos trataron muy bien, con sonrisas, buen humor y hospitalidad. Nos contaron que antes el río era cristalino y había muchos peces pero que ahora está contaminado. Que en las partes altas sigue siendo hermoso y que hay que protegerlo. Que el camino incaico también era espectacular, con sus piedras una al lado de la otra, lajas enormes en las curvas y escaleras de hasta mil peldaños. Que tuvieron que romper el sendero para abrir el camino y entrar maquinaria. Que antes trabajaban con herramientas rústicas y todo se transportaba a lomo de mula. Qué quedaron algunas partes del sendero incaico pero por falta de uso ya se las ha comido la selva. Qué el nuevo camino no está completo, qué aún faltan un par de kilómetros, pero que antes de fin de año ya lo terminan.

Al día siguiente uno de los mineros nos alcanzó un trecho, hasta el final del camino. Apenas llegamos, escuchamos tres explosiones violentas: las dinamitas. Después encontramos a unos obreros con los que charlamos un rato y, más adelante, la pala mecánica en pleno trabajo. La máquina cavaba y las rocas y los árboles caían por la ladera. Gritamos y movimos los brazos hasta que el obrero apagó los motores y bajó. Nos dijo que la senda pasaba a unos diez metros más abajo. No podíamos descender ahí nomás porque ya estaba tapada por la obra. Teníamos que avanzar un poco antes de bajar.

Cuando comenzamos a caminar entre las ramas, sentí que era una situación notablemnte peligrosa. Antes de pasar la pala mecánica los obreros habían estado cortando los árboles con motosierra. Ahora caminábamos por una ladera muy empinada cubierta de troncos caídos en un equilibrio reciente e indefinido. Teníamos que pasar los troncos por arriba y corríamos el riesgo de romper ese balance y rodar montaña abajo con todo el ramerío.

Aún así seguimos avanzando, no se nos ocurría otra opción.

Después de unos veinte o treinta metros, me saqué la mochila y bajé hasta encontrar la senda incaica. Luego volví a subir para buscar a Vane. El momento en que empezamos a descender con las mochilas fue el más complicado, casi estábamos colgando de las ramas. Y aún peor fue cuando escuchamos que la pala mecánica volvía a trabajar. El ruido de los troncos y de las rocas cayendo a metros de nosotros nos apuró aún más. Vanesa me dijo que estaba a punto de llorar.

25 imágenes por segundo valen más que 1346 palabras: